青春之光照亮边疆

发稿时间:2024-02-21 11:09:00 作者:刘大辉 陈武斌 辛悦 来源: 中国国防报

亲爱的战友们,昆木加是个好地方

这里没有城市的喧嚣,却充满诗与远方

如花般的年纪,在“生命禁区”高举荣光

只有来到这里,感受过高原的边防,才会明白

何为“鲜花盛开的地方”

——昆木加哨所官兵创作的歌曲《当兵来昆木加》

立春过后,大江南北天气回暖,西南边陲的马泉河畔,依然寒风凛冽,冰封雪裹。

天地苍茫间,一座哨所傲然挺立,它有着美丽的名字——昆木加,藏语中意为“鲜花盛开的地方”,而现实却与美好寓意截然相反,这里平均海拔4900米,氧气含量极低,这里长冬无夏、春秋相连,被称作“生命禁区”。

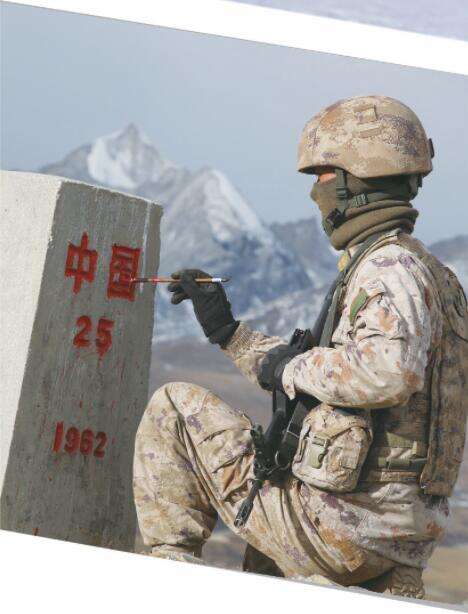

缺氧不缺精神,一茬茬官兵,义无反顾扎进茫茫群山,挺立冰峰雪谷,用脚步丈量边境线,用热血和青春筑起巍峨界碑。

去年底,昆木加哨所又分配来13名新兵,这股戍边新力量,是令人羡慕的一代,他们生于新世纪,成长在新时代。然而,年轻的他们不安于享受富足与太平,怀揣理想信念,来到雪域高原,紧握钢枪,为祖国守防。稚气的面庞在这里变得成熟,思乡之情也曾在心中涌起。他们却说:“青春的每一束光都照亮边疆,边防线有多长,我们的爱就有多长!”

兄弟二人的默契——

“到祖国最艰苦的地方去”

“哥哥,当你看到这封信的时候,我已经和你一样穿上军装,来到了西藏……”上周,哨所开展写家书活动,新兵洛茸都吉端坐在书桌前,为哥哥写下一封信,并将特地采摘的格桑花夹在家书中。

洛茸都吉兄弟俩的家在云南省迪庆藏族自治州,洛茸都吉的哥哥于去年3月入伍,现服役于武警西藏某部。因任务原因,兄弟二人从去年9月到现在都没有联系过。期间,哥哥并不知道洛茸都吉已在去年下半年征兵中顺利通过选拔,走进军营。

笔尖划过纸张,发出细碎的沙沙声,洛茸都吉的思绪不由被拉回到11年前的那个夏天。

“解放军来了,我们有救了!”2013年8月28日,迪庆藏族自治州发生5.1级地震。灾情发生后,解放军和武警部队官兵闻令而动,紧急驰援。当时,兄弟俩还在上小学,洛茸都吉清晰地记得,突如其来的剧烈摇晃将身边所有人带到了一片恐惧之中,随之而来的便是黑暗、疼痛、无助与绝望……在废墟中不知过了多久,洛茸都吉迷迷糊糊听到外面传来呼号、哨声与加油声,这声音像一道刺破黎明的曙光,有力而充满希望。

不久之后,兄弟二人被几双大手从废墟中拉了出来。“没来得及看清恩人的脸庞,我和哥哥就被送进医院,但恩人身上的那抹迷彩绿却牢牢印在我们心中。”后来那抹希望的绿色也成为二人生命中的光。

“长大后,我也要去当兵,保护百姓,保卫国家!”

“我们一起去!”

未曾想,两人10多年前的一句约定,如今,在这片雪域高原上实现了。

“哥,你穿上军装像变了一个人,更有精气神了。”去年4月,哥哥新训期间,兄弟俩通过一次视频电话。看着视频里哥哥的变化,洛茸都吉满眼羡慕,也更坚定了他参军入伍的决心。

命运总是如此精妙,新训结束,兄弟二人都来到了西藏边防,看似巧合,实则是默契。这份默契源自于两人在应征意向书上写下的那句话——到祖国最艰苦的地方去。

在哨所,戍边生活免不了有一些枯燥与寂寞。洛茸都吉在音乐上很有天赋,于是,他发挥特长,编写歌曲,记录戍边生活的酸甜苦辣,为战友带去欢乐,唱出高原军人的荣耀,向祖国庄严宣誓。

“挺拔的身姿屹立不倒,心中保卫祖国的誓言未曾遗忘;戍边人的夜静谧而漫长,戍边的英雄个个豪情万丈……”营房旁边,落日如花,战士们弹着吉他,唱着钢枪,唱着月亮……悠扬的歌声从心间一直传向远方。

重披战甲逐梦来——

“为祖国守防,我一辈子也不后悔”

刘奕豪是这批新兵中唯一一名二次入伍的士兵,和第一次一样,这次他又来到了西藏边防。

“为什么两次当兵都来边防?”

“因为热爱!”当被问及二次入伍的原因,刘奕豪给出的答案简单而坚定。

2020年9月,刘奕豪第一次参军入伍。服役期间,他所在部队换防到西藏阿里班公湖附近。初见班公湖,刘奕豪不禁感叹:“太美了,像一颗蓝色宝石。”经历了一些生死考验后,刘奕豪对班公湖有了更深刻的认识——那是祖国版图上“不可丢失的领土”。

2022年9月,刘奕豪退伍。然而,回到家乡,吹角连营挥不去,那段从军经历,刘奕豪每每回忆起,总是那么炙热滚烫。

2023年下半年征兵工作开始,刘奕豪决定二次入伍。体检、政考结束后,他向当地人武部递交了进藏申请书,并郑重按下红手印。申请书中刘奕豪这样写道:为祖国守防,我一辈子也不后悔。我愿将自己的青春绽放在祖国最艰苦的地方!

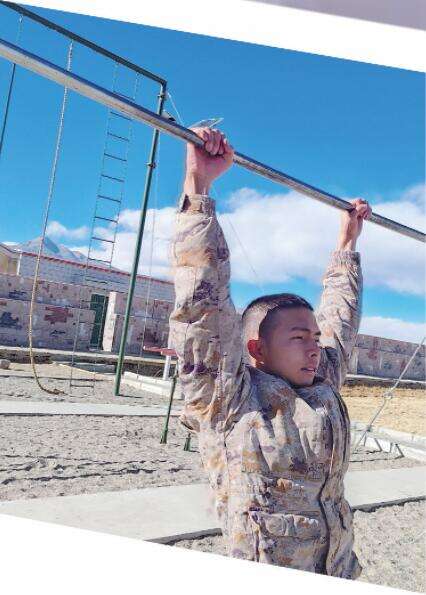

二次入伍再次回到西藏,刘奕豪感到很幸运也很亲切。戍边生活中,这位“老新兵”对身边的战友十分照顾:巡逻途中,发现战友敬思聪体力不支,他二话不说替战友扛起装备;藏族战士桑吉平措的汉语不太好,刘奕豪利用休息时间主动为其补习;新兵马志凯生病发高烧,他守护在床头直至深夜……刘奕豪总说,战友就是彼此的亲人、是最值得信赖的人。

休息间隙,哨所新兵们最爱听的就是刘奕豪之前的戍边故事。大家很难相信,眼前这位与自己年龄相仿的战友,居然有过如此令人热血沸腾的经历。

“执行任务遇到危险的时候会害怕吗?”

“不害怕,只想着我们是祖国的第一道防线,我们不上谁上,我们要保卫祖国的每一寸土地。”

刘奕豪朴实而真诚的回答,猝不及防震撼到大家,一种油然而生的灼热和滚烫自心底涌出,不少新兵红了眼眶。

也许,只有经历过,才会深切明白,高原的奉献不止于吃苦,而是更漫长的坚守,乃至献身。高原战士的前方是对手,是战场,身后是亲人,是家国。在这孤寂的哨所里,青春的誓言可以轻易刻在石头上,但践行却需要强大的决心、深沉的爱和巨大的勇气。

年初,在哨所举办的“青春诗会”上,刘奕豪将自己的经历融进诗里,与战友分享:

我在边关大地写下诗行

过去的记忆让我难忘

我曾将鲜血融入祖国的山河

只为那句——清澈的爱,只为中国

如今的我,二次入伍来到边关哨所

风雪为伍,雪山作伴

用脚步丈量祖国的大好河山

依旧为了那句——清澈的爱,只为中国

独有的“军功章”——

“‘高原红’是肤色的红,更是精神的红”

清晨,新兵和献峰洗漱时,看着镜子里的自己,他发现脸颊两侧的“高原红”好像更明显了。对此,他浅浅一笑,觉得这样好像更有高原军人的气质了。

和献峰出生于云南丽江,纳西族人。“我是听着红军的故事长大的,从小我就立志要成为军人。”

1936年,红军长征途经丽江纳西族地区,纳西族人民主动伸出援手,为红军提供食物与住所;红军心中充满感激,所到之处开仓济民、团结群众,用铁一般的纪律赢得了当地老百姓的信赖,一段段军民鱼水欢歌传唱至今。所以,当地人对参军入伍这件事十分看重,能去当兵,村里人都觉得特别光荣。和献峰也十分珍惜这来之不易的机会,来部队前,和献峰曾向家里人许诺,一定当个好兵。

穿上军装后,和献峰一刻也不敢松懈,到连队的第一天,他就有了一个小目标——上哨。团里每年分配的新兵很多,但只有通过重重考核的新兵才有资格上哨。

为了能在上哨前的考核中取得好成绩,和献峰经常为自己训练“加餐”:普测1500米,每次训练跑完3000米才罢休;每天坚持在水中憋气,提高肺活量;额外增加负重训练、专业训练……短短几个月时间,和献峰不断突破自己,终于在新兵上哨的考核中取得了总评第三名的好成绩,成功上哨。

上哨一个多月下来,和献峰原本白净的脸上渐渐出现了“高原红”,皮肤也因风沙变得更加粗糙。但他的身材却更结实了,心灵也在这里被感染得愈发纯净而质朴。

“哨所建成以来,先后有17名官兵长眠高原,牺牲时平均年龄不到25岁,最小的只有17岁……”2月初,和献峰与战友们来到仲巴烈士陵园,烈士的事迹深深触动了新战士。

“冈底斯山脉的寒风永远无法吹低战士们高昂的头颅!”参观结束,和献峰在留言册上写下这样一句话。

“班长,这里的名字是鲜花盛开的地方,为什么我没有见到一朵花?”一天,和献峰突发奇想发问道。

班长笑了笑说:“因为这花很罕见,只在高原特殊的地方开。”

听了班长的话,和献峰愣住了。

“是啊,这种花开在了你的脸上,那就是‘高原红’啊!”

对于班长的解答,和献峰觉得有几分道理。当然,他对这抹“高原红”也渐渐有了自己的认识和见解。

春节前夕,万家团圆时,哨所官兵踏雪巡逻,在象征国家主权和领土完整的界碑前,展开五星红旗,面对东方庄严宣誓:“边关有我,请祖国放心!”

宣誓结束,和献峰扭头朝向身边的战友,他看到,鲜艳的国旗旁,一张张黝黑的脸年轻而沧桑,脸上的“高原红”在阳光的照耀下,显得更加灿烂。

回到哨所,和献峰在日记本上这样写道:“‘高原红’是高原边防军人独有的‘军功章’,‘高原红’是肤色的红,更是精神的红。”

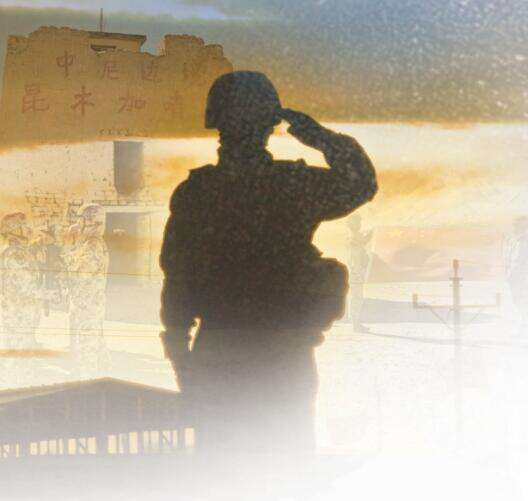

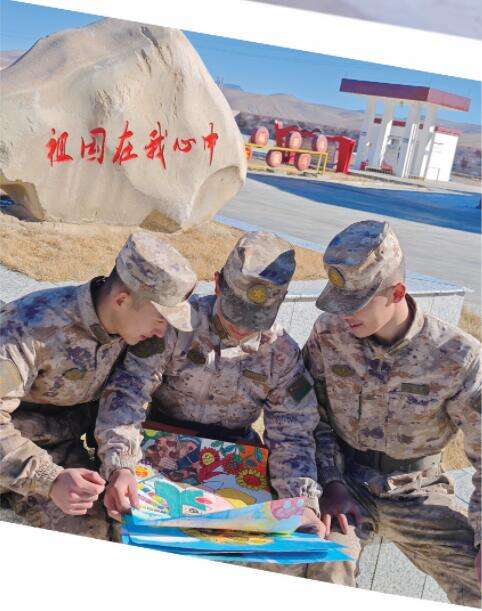

图①:余晖中站岗的士兵。陈武斌摄 图②:哨所新兵马志凯进行器械训练。迟浩鹏摄 图③:哨所官兵欣赏不久前收到的地方小学生送给哨所的书画作品。陈武斌摄 图④:哨所官兵在边境巡逻途中,为界碑描红。陈武斌摄 图⑤:哨所官兵在巡逻途中休息。陈武斌摄 图⑥:哨所官兵开展格斗训练。陈武斌摄 版式设计:王秋爽

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号